どうも、山根シボルです。

株式会社人間は、だいたい「面白い企画」を作り、その対価としてお金を頂いたりしてるわけなんですが、たまに「自分は一体何を売って生活してるんだろう?」「なんでこんなふざけたものがこんな高価でやり取りされているのだろう?」と、不安になることが多々あります。

そんな時、心の支えになっているのが我が心の師、明和電機の存在です。

小学生の頃、テレビ番組「タモリの音楽は世界だ」に出演されていた明和電機を見てファンになり、「ツクババリバリ伝説」をかっこいいと勘違いし、自分でも「人間」というチームをつくり、2016年に開催された「明和電機 ナンセンスマシーン展 in 大阪」では、コラボ作品「ガントバス」をステージ上で披露し、小さな鉄板焼き屋で打ち上げをさせていただく程の関係まで上り詰めました。

なぜそこまで明和電機への憧れを持っているかというと「自己表現だけで食っていけてる」という部分を本当に尊敬しているからなんです。

そんな明和電機が、東京・秋葉原にある老舗の電気部品販売のビル「ラジオデパート」に公式ショップ「明和電機 秋葉原店」をオープンし、更にそのとなりには、ご自身が選んだ若手アーティストたちの面白い商品を販売する「ラジオスーパー」というレンタルスペースを作ったというのです。(ちなみに「ガントバス」の製品版も公式ショップに並べていただいてます。)

しかしなぜ今になってお店を?さらに他人にまで「モノを売る」ということをさせるなんて。

ずっと不思議だった「面白いことしかしてない明和電機がなぜ存続できるのか?」という疑問がまた気になってきました。

そこで今回は「面白いを売るとはどういうことなのか?」という疑問について、自問自答しながらインタビューさせて頂きました。

明和電機 土佐信道(とさ のぶみち)

1993年にアートユニット「明和電機」を結成。ユニット名は彼らの父親が過去に経営していた会社名からとったもの。青い作業服を着用し作品を「製品」、ライブを「製品デモンストレーション」と呼ぶなど、日本の高度経済成長を支えた中小企業のスタイルで、魚をモチーフにしたナンセンスマシーン「魚器(NAKI)シリーズ」など、さまざなナンセンスマシーンを開発。

現在「ボイスメカニクスシリーズ」として開発された電子楽器オモチャ「オタマトーン」が大好評発売中。日本おもちゃ大賞2010、「ハイターゲットトイ部門」にて「大賞」を受賞。2012年の春にはオタマトーンDX(デラックス)も発売。

そもそも明和電機って何を売ってるんですか?

── まず、いきなりなんですが「明和電機」って何を売って生活をしているんですか?

土佐:

収入源の話からすると、大きくは2つあって。

アートを売ったり、おもちゃ、本、CDなどコンテンツを売った収入があるんですが、明和電機ではこれを「マスプロダクト(大量生産)」と呼んでいます。そしてもう一つ、「マスプロモーション(大衆伝達)」と呼んでいるイベントなどの単発の仕事のいわゆる興行収入でがあります。この「マスプロダクト」「マスプロモーション」の二本柱がほぼ50%、50%づつの収入源になっています。

── 活動だけで100%の収入があるってめっちゃ理想的ですね。その中で土佐さんの作業をされている範囲というか、そもそも肩書って何になるんでしょうか?

土佐:

例えば「マスプロダクト」の方では、最初は僕が喫茶店でアイデアを考えて、湧いたイメージをスケッチに書くという段階までは完全にアーティストですね。そこから設計する時はエンジニアですし、プロダクトデザインをする時はデザイナー。さらに、コンセプトメイキングとディレクションをしなきゃいけなくなります。音楽も必要なら打ち込みという作業も入りますよ。

── そこまでは土佐さん一人でなされるんですよね?

土佐:

はい、一人でやりますね。でも、すべて虫の擬態みたいなものだと思っていて、デザイナーかっていうとデザイナーでもないし、プロダクトデザイナー“風”だったり、ミュージシャン“風”だったり。限りなくそれ“風”の振る舞いをしてる感じですね。

それにしてもずっと脚立に座って 話を続ける土佐社長

明和電機の製品は「わからない」

── 明和電機の「マスプロダクト」に関して、「商品の価値」はどこにあると思っていますか?

土佐:

根本はアートっていうのはあるんですが、何が伝えたいかって言うと不可解さですね。

「自分でもわからないことを知りたい」っていう気持ちで商品を作っているので、作ったものにも「わからない」が残っちゃってると思います。

明和電機の製品はこの「わからない」ということが大きくて、それこそが長く続けられている理由だと思います。僕自身もわからないものを探求し続けているからこそ長く続くと。

最近の若い皆さんは、ネットから方法をとってきて作るので「わかる」ものをつくりがちだと思います。そうすると飽きも早いんじゃないかと。

── なるほど、理解しきらないことが大事なんですね。

土佐:

そしてもうひとつ、大きいのは「質感」ですね。

金属とかアルミとか樹脂とかの質感って、フェティッシュで、そういったモノのエンターテイメントをやりたくてやってるんです。

例えばこの「パチモク」があるじゃないですか、これもう25年もやってるんですが、まだコンテンツとして現役なんです。質感の無いプログラムのようなものだったら、そうはいかなかったと思います。

左にある木魚のついたマシンが「パチモク」。

背中に背負い、指パッチンで木魚を鳴らす機械である。

── この「わからない」のおもしろさと「質感」のおもしろさは全くの別物ですよね?

土佐:

全く違いますね。不可解なものを文字でやる人は小説家かもしれないし、映像でやる人もいる中で、僕はモノでやらないと納得がいかないんですね。

── 僕が普段から思っている疑問があって。「マンション」ってどんなアート作品よりもお金をかけて作った大規模なオブジェなのに、なぜアート作品の方に魅力を感じるのかが不思議だったんですけど、この「わからない」のおもしろさが理由になってそうですね。

土佐:

例えば同じマンションが並んで立ってたとしても、片方に芸術家がなにかひとつ言葉を足しただけで、それがアートになる可能性もあるかも知れませんよ。

明和電機がお店を立ち上げた理由

実はかなり種類が多い明和電機グッズ

── 今回インタビューさせてもらうにあたって、ショップを立ち上げた経緯というか、このショップが担う役割をどう考えていたのか聞いてみたかったんです。

土佐:

そうですね、まずマスプロ芸術っていう大衆向けの表現を作っている時点でお店を持つのは当然の流れではあると考えていました。今までもイベント内でポップアップショップをやったり、シミュレーションはしてたんですが、去年の暮れに急にお店を作ろうと思いついたんです。

── それはこの「ラジオデパート」の危機を知る前からですか?

土佐:

はい、漠然と。オリンピックの時に外国人がたくさん来たら「変なものを売りつけて、絶対外貨を稼いでやる!」って感じで。あと、今年52歳なんですけど今までの手法を繰り返すのも飽きるんですよね。

それで、ひとつのお店というのも装置というか「社会におけるひとつの機械」に見立てられるなと気づいて、やってみたくなったんですよ。ネットショップだと、メルカリとか、今や誰でもできるじゃないですか。そういう表現とは違う、もっと生々しくてマニアックな表現を考えるとお店だったと。

── デジタル全盛の今だからこそ、アナログな表現に行ったと。

土佐:

でもやったら大変でしたよ。今までと何が違うかって、毎日ある。

今までの明和電機は一匹でかい魚を捕まえたら1年食える、クジラ漁みたいな感じでした。うりゃーって行ってうりゃーって仕事して終わったらはい休憩!みたいな。でもお店はマラソンみたいにずっと走ってる。

── うわあそれ怖い…っていうか、まだお店1ヶ月しかやってないですよね!?

土佐:

そうでしたね。(笑)

マラソンみたいっていうのは、お店って売上があって、お客さんがあって、在庫があって… それに対してとめどなく供給をしていかないといけない。

お店を出すということはその一方で、ものを供給し続けるファクトリー(工場)を持っていないといけないということなんですが、それを自分で整備しないといけないんですが、もうドッタンバッタンですよ。

── 売れるスピードとつくるスピードを合わせないといけないんですね。ネットショップとはやっぱ違いますか?

土佐:

全然違います!まず在庫や人件費など、ランニングコストがかかりますし、在庫がないと“バレる”っていう(笑)

これは生活っていうか「営み」ですよ。「営み」になるまで慣れなきゃいけないんですが、まだひよっこ中のひよっこですよ。

── すごい、50越えても、まだひよっこになれるんですね。

「面白い」は“あちら側”にある

明和電機がセレクトした 若手作家の商品が並ぶ レンタルスペース「ラジオスーパー」

── そんなに大変なのに、色んな若手作家の作品を集めた「ラジオスーパー」を始めたのはなぜですか?

土佐:

ラジオスーパーに関しては、例えばバイバイワールドの高橋くんとか「おもしろい」ものを売る人たちを、自分がもっと見たいなと思ったんですね。

僕も経験を積んでるんでわかるんですが、考えているものを外に出す時に「売れるかどうか」とか「お金を払うかどうか」ということを意識し始めるとクオリティがガンと上がるんです。それを見てみたい。

── 売れるかどうかってアーティストとして怖いですよね。

土佐:

そこが面白いところで、マーケティングが出来ないんですよ。マーケティングでおもちゃって作れなくて「面白いかどうか」だけ。しかも「自分が面白いかどうか」っていう絶対的価値観の世界になってくる。

それって結局、アートの世界と変わらなくなるんです。

── その面白さって、さっきの不可解とは違うものなんですか?

土佐:

えっとですね。すごくリンクをしていて。

不可解を自己探求して行く中で、一回外に出さないといけないんです。客観的に見て「あ、そういうことか」って。自分の頭の中に収めているだけじゃダメで、なんていうか超常的にというか…

“あちら側”にあるんですよ、不可解って。

「あちら側ですね」

── “あちら側”って、あやふやな状態のアイデアみたいなもんですか?

土佐:

もっと高次なものですね。

それを、体感的に、肉体的に脳とかで掴んでエッセンスをぴゅっとこっちに持ってきた時に「面白い!」ってなると思うんですね。

で、そこで使うのはやはり肉体とか思考法とか“こちら側”の世界の方法で…いやこれが言語化出来たらビジネスになると思うんですけど(笑)

── 自分が面白いなって感じただけの時点では、まだ“あちら側”にいるってことですか?

土佐:

それを客体化した時にやっと人にコミュニケーションできると思っていて。

例えば「パチモク」もまずは自分ひとりで作ってゲラゲラ笑ってたんですよ。なんじゃこりゃって。

そういうものは絶対ウケます。なぜならばそれは自分に「絶対に面白い」という自信があるから。

で、その作業が重要かなと思ってます。

── その落とし込みの時点で失敗することってありませんか?

土佐:

うーん、それはないんですよ。多分、ウケないことはどんどん排除していくので。立体物って完成まで時間がかかるので、それまでに自分の中で吟味していくんです。

広告の人と仕事した時に違うなと思ったのはその部分で、こっちは材料費もかかるし人件費もかかるし失敗は許されないですから。

── 商品を作ることが「客体化」に繋がっているということですね。

土佐:

プロトタイプとしてはアートとして作るんですが、その段階で自分で絶対的自信があり完璧に揺るぎないものがある、というもの。そんな「核」があるものを企業さんに持っていくことができれば、プロダクトになるんだと思います。

「モノを売って暮らす」というシンプルなことができるか

── 「ラジオスーパー」で作品を売ることが若手のアーティストのクオリティアップに繋がると思ったんですね。

土佐:

自分たちが面白いと思ったものも「じゃあそれ10個じゃなくて100個作れる?」みたいに、外からストイックに叩かないと良いものになっていかないと思うんですね。舞台に自分の作品を上げてみないとわからない。色んなやり方で皆さん活躍はされてると思うんですけど、ここにおいては「商品を作る」ということで人の物欲をそそる、欲望を刺激することのチャレンジをしてもらってます。

── 聞いてるうちに「明和電機」の方法をつかった道場に見えてきました。実際に参加されてる皆さんになんらかの変化などはあったんでしょうか?

土佐:

欲が出てくる人がいたりしますね。他の人の棚を見て自分のディスプレイを直しに来たりとか、何が売れるかマーケティングしてみたりとか。

オカモトラボさんの「Hicarix Badge」はびっくりしました。買う側にハードルがない、シュッと買っちゃう。「時代にハメおったな」と、僕も手塚治虫並みにライバル心燃やしてます(笑)

オカモトラボさんの「Hicarix Badge」

(僕も買ってしまいました)

── クリエイターの皆さんは参加して、どう感じてはるんですかね?

土佐:

「モノを売って暮らす」という、クリエーションで食っていきたいと思っている人達にとってすごいシンプルなことを感じられてるんじゃないですかね。「ごっこ」でやられている方もいるんですが、「ごっこ」じゃ済まない人たちも混じっていることで、ハッとする人もいると思います。

── 割と「ごっこ」でやってるうちらには胸が痛い話ですね。

土佐:

オカモトラボさんとか、ひと月の売上だけでもう食っていけるじゃん!って思うんですよね。

ハイセンス=ヤンキー?

土佐:

ここまでで抜けていた話で、商品を作るために大事なことがいくつかあるんですよ。

まず、商品を作るというのは意外と「コミュニケーション能力」が必要というのがあるんですね。

いくつかポイントがあるんですが、仕組みを周りに伝えられないといけない。するとスケッチや言葉を使って正確に伝えるという事ができないといけない。周りに関わってくれるエンジニアやデザイナーの人たちにも明確にイメージを伝えないといけない。

アーティストは口下手な人も多いということ考えると、僕は割とそこは苦じゃなかったですね。そこのコミュニケーションをめんどくさくなっちゃう人もいると思うんですよ。

── 土佐さん、それ本物の社長業ですよ。よく考えたら明和電機ってそもそも社長業もできるアーティスト、だったんですね。

土佐:

そしてもうひとつは、自分で作ってるときはどえらいこだわるくせに、手放すときはいきなり手放せることですね。これがプロダクトを作るためには重要なポイントで。

アートは自分のこだわりを100%投入していけばいいんですけど、プロダクトだと「ここ削らないとコストが落ちないよ」とかどっかで自分の作ったものをぞんざいに扱わないといけないところがあって、自分は意外とそれも苦じゃない。割とそこをこだわっちゃうことで、プロダクトにできない人はいますね。

── いわゆるアーティスト気質ってやつなんですかね。

土佐:

そして最後は「B級感」これが大事ですね。売るために。

── え、売るために必要なんですか?

土佐:

ええ、売るために絶対に必要なんです。

大衆にヒットするものには、どこかに「B級感」のエッセンスを入れないといけなくて。理屈じゃなくてもう、大衆とはそういうものなんだと思います。ヤンキーウケしないといけない。

── ヤンキーですか!?

土佐:

センスのピラミッドを書くとしたら、頂点には超ハイセンスな人達がいると思うんですね。それで下の方に行くと中流の方たちがいて一番下に行くとヤンキーがいると(笑)

でも、そのハイセンスな人たちとヤンキーの人たちは似てるんですよ!本能的に良い悪いがわかる人とヤンキーは似てるんです。僕はその一番ハイセンスな人たちとヤンキーの人たちにウケればいいと思ってやってます。

── でも、わかる気がします。我々もそれに近い場所で戦っているので。

土佐:

「B級感」ってただダサいという意味じゃなくて、演出されたものじゃないとダメなんですよ。

抜けてる感じをコントロールできてないといけない。

昨今のメディアアート界隈の人が作るものたちってクソ真面目で不安っていうか「真面目だなぁ、みんな。」って思っちゃう。

「面白い」の値段って何なんですか?

── 改めて聞かせていただきたいんですけど「面白い」は、本当にみんなが欲しがってるんでしょうか。例えば値段は誰が決めるんでしょう?商品の値段って原価や流通も考えると自分で決めるものじゃなくなって来ると思うんですよ。

土佐:

そこはかなりシビアな話で、こればっかりは経験値ですね。安ければ買ってくれるけど原価割れする訳にはいかないし、値段自体が価値観にもつながってきますから、せめぎあいです。

── 「面白いから高くできる」という考えはあるんですかね?

土佐:

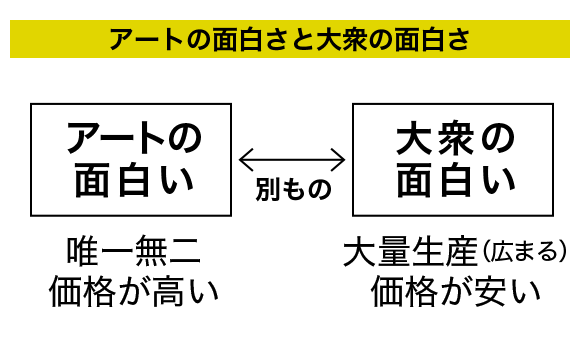

あります。例えば、現代美術ならば「世界で唯一の面白さ」というものを見つければ、いくらでも価値を上げることができます。なぜ金融と現代美術が結びついてるかというとその部分があるからですね。

── 似てるものが多ければ価値はどんどん下がってくると。

土佐:

下がります。そうならないためにアートの世界や現代美術のマーケットは権威付けをしていく。

あるアーティストが発見した、ひとつしかない価値観なら、ひとつしかない故にいくらでも値段を上げていくことができるので「金融商品」になってくるんですね。

で、僕はそれが嫌でこういうこと(マスプロダクト)をやっているんです。

── え、作品の価値が上がっていくのが嫌だったんですか?

土佐:

そこで動いてるのは金融の原理なんですね。ダイヤモンドは少ししか採れないから値段が高い。さらに世界でひとつしか無いダイヤモンドなら、なら莫大な値段を付けることができる。そのための権威付けをしていけばいいので現代美術はそういった方向に行きますよね。そして「誰かが買うから価値が上がる」という金融商品になっていくわけですけども、その世界が苦手だったんですよ。

自分はこういう「ラジオスーパー」のようのなところで、大衆向けにやるほうがすごく面白いって思ってしまう。向いてないんです、ハイセンスな人向けの営業が…

── 我々もジレンマがあるんですよ。ハイセンスな素晴らしい一点モノ、みたいなのも憧れるんですけど、僕らのキャラ的にそんな高尚なことはやりたくないじゃないですか。そういう人たちの作品も売れるようになるのが理想的ですね…

土佐:

作品に大衆性があって、それにお金を払ってくれれば暮らしていけるはずなので、ずっと続けられますよね。例えば「たい焼き」みたいに大衆がシンプルに「いい」と思ってポンとお金を出すみたいなのが良い。

── アートと大衆性って、同じ「面白い」の延長上にあるものでしょうか?

土佐:

どうでしょうね。そういう部分もあるんですけど、アートの面白さって歴史的な部分があって、そこの面白いは玄人の話です。たしかに面白い部分があるんですがやりすぎると大衆性から離れていって「本当に面白いの?」ってなりますよね。

── では、アートではない大衆が求める「面白い」を知っている人たちがいて、「ラジオスーパー」はその人達が生きていく手段を作ったような感じですかね?

土佐:

それができる時代にはなっていってると思うんですよね…

「面白い」の仕組みは宗教に似ている

土佐:

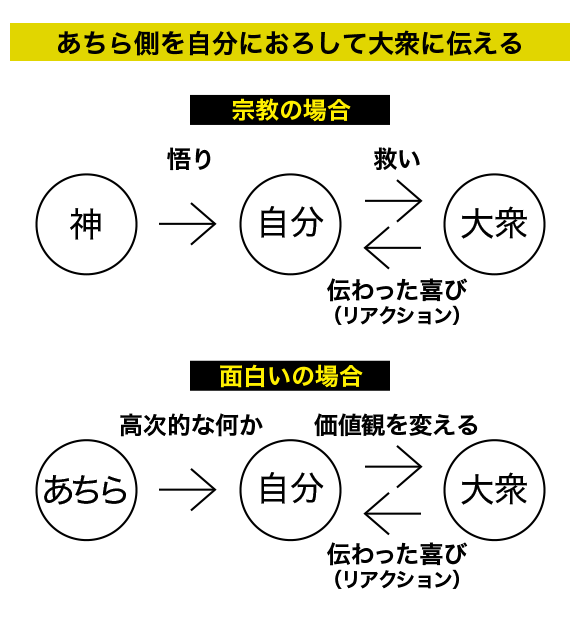

もうちょっとわかりやすくいうと、宗教に似てると思うんですよ。

教祖、キリストとかブッダとか、人生を探求して自己探求の時間をしっかりとり、悟りと言われるあちら側とツーカーになってパーンとひらめく。そこには「人生とはなにか」とか「世界とはなにか」とかはっきりわかるわけで、そこで消滅しても良いはずなんですよ、究極は。めんどくさい現世に付きそう必要もないでしょう。

── 本当に究極ですね。

土佐:

ところが彼らはそれをせずに自分が高次元でわかったことを「庶民にどう伝えるか」ってことを考えるんですね。寓話を使ったり音を使ったり説法したり、ありとあらゆる色んなことを試して見るんです。そうやって宗教が出来上がっていくんだと。

それとまあ近いかなと。

── 確かに、ジャンルは違えど仕組みや流れは似てますね。「生き方」なのか「面白い」なのか、どちらにしろ高次元にあるものを自分の体に降ろして、誰かに伝えるという行為なんですね。しかしこの「誰かに伝える」ってなにが面白いんですかね?

土佐:

この教祖的喜びっていうのは、伝わったかどうかの確認だと思いますね。

神の感覚的にわかった部分を自分のある手法じゃないと伝わらないってなった時に「あ、伝わったぞ。」と。キリスト教でいうと、神の物語が「聖書」という文字として記録されたときに、それが「ちゃんと伝わったぞ!」となった時に喜びがあるんじゃないかと。

── 逆に伝えられた大衆側が感じる感情はなんだと思いますか?

土佐:

「あ、救われた。」ていう救いですね。なんかえらい大変で複雑だったあのこともすんなりいった、みたいな。例えば、宇宙の仕組みだって数学を使えば「そういうことだったのか!」と気づく感じとか。

── そうなると「面白い」の場合だとどうなりますか?

土佐:

僕は大衆が面白いと感じるのは「伝えられたものによって自分の価値観が変えられた時」だと思ってます。自分が思ってた常識と違う、つまり「ナンセンス」ですね。

それに気づく、考え方が変わる、新しい世界の見え方になるとか…その時には「なにこれー!」って、もう笑うしか無いと思います。

── なるほど、伝える側と伝えられる側の関係性はどんなジャンルでも変わらないかも知れない。例えば「新しい薬」を作ったら、それに救われる人間がいて、世の中の価値観も変わっていく、みたいな。

土佐:

これは余談なんですが、なぜミュージシャンがクスリをやって、お笑いの人がクスリをやらないかっていうのがそのへんに理由がある気がします。音楽は伝えながら瞬時にフィードバックを繰り返さないといけないけど、お笑いの舞台に立ってる人たちは会場の空気を見ながらやってると思うんですね。常に自分が冷静になってないといけない。

逆にミュージシャンは、時には何十万人を相手にトランスさせないといけないし、機械の力まで使って音楽的感動を生み出さないといけない。それって人間のスケールを超えちゃってることだと思うんですよね。

お笑いは人の力で冷静にフィードバックを返していかないといけないけど、それに対して、ミュージシャンはのっけからすごいスケール、スピード感でやっていかないといけなくて、非人間的なんです。だからクスリが必要になる。面白いことをやり続けるというのはあくまで人間を相手にすることなので、機械化はまだ難しいかな…

── だからこそまだ「面白い」で食べていくことができると。

土佐:

やはり、面白い人が重要になってきますよね。

次は君の番だ!

「ラジオスーパー」出店者は

時々WEBにて募集されます。公式サイト

「救い」や「新しい価値観」にお金を払っている

インタビューを終えて、音声を聞きながら書き起こしてる時に我ながらびっくりしたのが、自分が土佐さんに失礼なくらい質問攻めにしていることだった。もう問い詰めているに近い。

別に相手は親でも先生でもないのに「面白さってなんですか?」「面白いの価値とは?」「それを伝える側はどう思うんですか?」「大衆はどう感じるんですか?」など質問の嵐。しかしこれってまさに神に救いを求めている大衆そのものではないか。

そして、すべての質問に対し自身が辿り着いた現時点の答えを冷静にお話される土佐さんに、何十年も「面白い」について考えてきた重みを感じると同時に、僕はその「面白い」を受け取った側であることを再認識させられました。

とにかく、今回のインタビューの中でだけ言えば「面白い」とは「わからない」ものであり、そのような高次のものを自分の体を通して表現できることに価値があり、それを「唯一の面白さ」として研ぎ澄ますのも、「大衆がわかる面白さ」として広めるのも、作者の好みによる…ということでよかったのだろうか。

なにか掴んだような気がするんですが、答えは出ないほうがいいのでしょう。だって「わからない」ことへの探求が続けられないと、面白い活動って続かないんですから。